Tania Itzel Vargas Romero

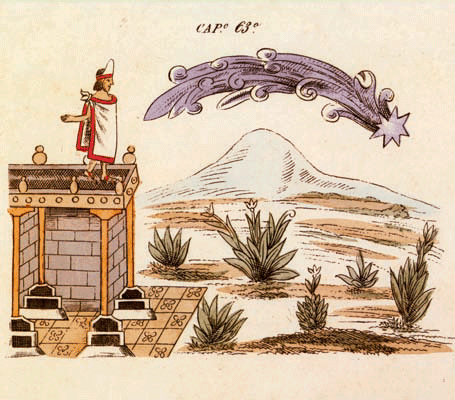

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre, (EDT).- De repente y sin ninguna posibilidad de predecirlo, el suelo de la Ciudad de México empezó a brincar. Como una dolorosa prueba a nuestras estrategias y medidas de prevención, el sismo de 7.1 que derribó aproximadamente 40 edificios en la capital del país ocurrió solo dos horas después de que se llevara a cabo el simulacro en conmemoración del sismo del 19 de septiembre de 1985.

32 años más tarde, la tierra volvió a sacudirse. 32 años más tarde… el mismo día. Cuando llegué al cubo donde se encuentra la escalera de “emergencia” en el tercer piso del edificio de Santa Fe, donde se encuentra mi oficina, resultó que estaba cerrada con llave. Sí, tal y como lo leen. Dos horas antes cuando los compañeros que tenían la comisión de Protección Civil durante el famoso simulacro me indicaron cuál era la ruta de salida que debía de seguir, la misma puerta estaba abierta de par en par, pero durante el sismo estaba cerrada y no solo eso sino que la persona encargada de abrirla no se encontraba en su oficina y llegó mucho después que yo.

Entré en pánico. Gritaba que abrieran la puerta. Algunas compañeras se regresaron a sus oficinas y se escondieron debajo de sus escritorios. Se quedaron.

El piso me aventaba contra la pared del edificio y la pared me aventaba de vuelta. Me encontraba en ese vaivén e intento inútil por mantener el equilibrio y la cordura cuando se fue la luz. El tipo logró controlar sus nervios y abrir la puerta. Lo empujé…

Cuando sucedió el sismo del 85 yo tenía tres años y recuerdo cómo se mecía mi cama y los gritos de mi madre, pero la verdad es que en Coacalco, Estado de México, los sismos son más un mito que una realidad. Nunca había tenido miedo.

Esta vez salimos corriendo hacia la escaleras, las que sí tienen barandal, porque los compañeros que bajaron por la otra salida, la de enfrente, tuvieron que aferrarse a la pared ya que no tenían de donde más agarrarse.

—Las escaleras no se prestan para estas situaciones— decían.

Bajé el primer piso y cuando sentí la fuerza con la que se movía el edificio tuve terror por mis hijos que estaban solos en casa. Entré en shock. Me detuve a la mitad de la escalera, me puse a marcar en mi celular el número de mi casa y solo recuerdo que la llamada no entraba y que las personas corrían a mi alrededor. Sin sonido. Solo sombras.

Una compañera me tomó de un brazo y me gritó que bajara. Gritaba que no iba a entrar ninguna llamada. Reaccioné. Llegué a la calle y escribí por WhatsApp. Mis hijos estaban bien. Por suerte en el norte de la CDMX los sismos casi son imperceptibles. Y por suerte, pese al desconcierto de mi hijo menor —quien creyó que se trataba del simulacro que yo tanto le había anunciado— los dos salieron a tiempo. Estaban ilesos.

Pero ese no fue el caso de miles de personas que en ese momento perdieron sus hogares y cientos que perdieron la vida enterrados bajo los escombros de sus casas u oficinas.

Cuatro horas me tomó el poder reencontrarme con mis niños. Pero soy de esas y esos afortunados que regresaron a casa y pudieron volver a ver y besar las caritas de sus hijos, de sus padres, de sus seres queridos.

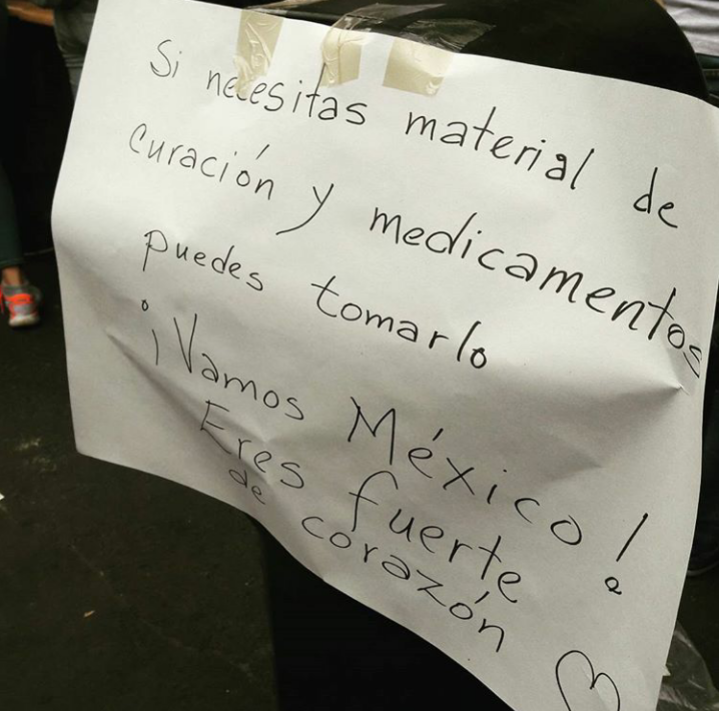

Antes de que nos pudiera caer el veinte de lo que habíamos vivido, la reacción de los mexicanos fue dirigirnos a los edificios caídos y quitar las piedras con nuestras manos, otros nos dirigimos a una farmacia o a un supermercado y compramos todo, todo lo que podíamos cargar o meter en nuestras mochilas y fuimos a donar en los centros de acopio.

Nos desbordamos…

En estado de shock nos desbordamos a querer recoger lo caído, a salvar las vidas que se pudieran, las queríamos todas, estábamos peleando por todas mucho antes de que llegara el Ejército y la Marina. Estábamos organizados para hacer algo y, aún así, muchos nos sentíamos impotentes, no sabíamos qué hacer, por dónde empezar, pero queríamos hacerlo todo. Había que levantar la ciudad, pues nuestra amada Ciudad de México estaba ahí hecha pedazos, tirada en la calle.

En estado de shock nos desbordamos a querer recoger lo caído, a salvar las vidas que se pudieran, las queríamos todas, estábamos peleando por todas mucho antes de que llegara el Ejército y la Marina. Estábamos organizados para hacer algo y, aún así, muchos nos sentíamos impotentes, no sabíamos qué hacer, por dónde empezar, pero queríamos hacerlo todo. Había que levantar la ciudad, pues nuestra amada Ciudad de México estaba ahí hecha pedazos, tirada en la calle.

Mis hijos y yo entregamos lo poco que pudimos cargar en nuestras mochilas al centro de acopio que se instaló en la esquina de Medellín y Chiapas. A unos cuantos pasos seres humanos enterrados entre los escombros peleaban por sus vidas y, a unos pasos más unos increíbles personajes: los rescatistas, los voluntarios y voluntarias, el pueblo organizado quitaban piedras, levantaban escombro, repartían comida, hacían cajas de despensa. Juntos, hombres y mujeres trabajando. Juntos haciendo filas para poder ayudar.

Yo estaba sorprendida, también mis hijos y los extranjeros que por ahí pasaban. El mundo se sorprendió de México, pero México no estaba sorprendido, porque ya lo habíamos hecho antes, justo el mismo día, un 19 de septiembre.

Y después del shock, de la tragedia, del estrés y de esa dinámica en la que nos sumergimos los días siguientes a ese fatídico martes, mi único deseo es que nunca jamás volvamos a la normalidad.

No a esa normalidad en la que no somos conscientes de que vivimos en una zona sísmica.

En cuanto llegamos a casa mis hijos y yo preparamos una mochila de emergencia. La hicimos por pánico, pero si no fuera así nunca se me hubiera ocurrido tener una. Pensé en las cosas que necesitamos, en tener las llaves a la mano, los papeles importantes, un pequeño botiquín, una lámpara, pilas, agua.

Y después me acordé de la puerta de emergencia cerrada en el edificio de Santa Fe, pero no solo eso, también recordé que en un año que he trabajado en esa oficina este era el primer simulacro que habíamos realizado. Y me pregunté quién había decidido que salir por esa puerta era la mejor ruta o que salir era la mejor opción. Me acordé, entonces, de que las otras escaleras no tenían barandal, que era difícil bajar por ahí.

Entonces les pregunté a mis hijos que cuántos simulacros habían hecho en sus escuelas. Me contestaron que ninguno. Que solo sabían que si pasaba un sismo debían de salir rápido al patio.

¿Y las paredes y los techos de la escuela? Yo no sé en qué condiciones están. Nunca había siquiera volteado a verlas. Y luego creí que me estaba volviendo paranoica, pero no.

Desgraciadamente, a un año de ocurrida la tragedia todavía no estamos conscientes de nuestra realidad. Una vez más estamos solo dormidos esperando a que las cosas pasen y nos tomen por sorpresa.

México se encuentra en una zona sísmica. Según el Sismológico Nacional, diariamente ocurren aproximadamente 40 sismos en nuestro país. Imperceptibles, sí; impredecibles, también. Simplemente nunca sabemos cuándo ocurrirá uno como el del 19 de septiembre. Irónico. Unas horas antes creímos estar preparados, sabíamos qué hacer, bajamos en orden y y sin empujar por las escaleras. Pero la naturaleza se ríe de todo eso.

Se nos dio otra oportunidad mexicanos. Sonrían

No tenemos control de nada de esto porque no nos han enseñado desde chicos que esto sucede cada día, que es una realidad, que no debemos de vivir con pánico, pero sí con una mochila de emergencia; que no debemos dejar de dormir, pero sí dejar las llaves a la mano por si tenemos que salir corriendo; no debemos de no volver a usar audífonos por temor a no escuchar una alarma sísmica, pero sí podemos hacer que se respeten los protocolos de seguridad y no permitir que nos cierren las puertas de emergencia en nuestras oficinas, podemos exigir que se coloquen barandales en las escaleras para mayor seguridad a la hora de bajar. No podemos afligirnos para siempre por nuestra incapacidad para controlar a la naturaleza, pero sí podemos evitar que la corrupción beneficie a unos cuantos y ponga en riesgo la vida de cientos de seres humanos.

Trato de que mis hijos vuelvan a dormir con la tranquilidad que solo nos da el estar preparados, el saber qué hacer, cómo reaccionar. Los sismos son una realidad. Su fuerza destructora es una realidad, aprendamos a protegernos.

Escribo este texto a manera de desahogo y también como un reconocimiento a cada uno de los seres humanos que salieron a las calles a ayudar; un agradecimiento a todas las personas que aunque no perdieron nada, se solidarizaron con su vecino o con un desconocido que lo había perdido todo. A quienes ofrecieron lo que les sobraba; a quienes ofrecieron todo lo que podían; a quienes ofrecieron su tiempo; a quienes ofrecieron sus vehículos, sus manos, su destreza, su experiencia, su juventud, sus ganas, sus celulares, sus datos, sus bicicletas, sus juguetes, su capacidad de reír, su hombro para llorar; gracias a todo aquel que no pudo, que no se permitió seguir su normalidad, de verdad, muchas gracias.

México siempre emerge desde las cenizas después de un 19 de septiembre. Y todos con ella. Es momento de repensarse en su contexto. Estamos vivos por algo o por muchas razones. Los mexicanos renacimos un 19 de septiembre, algunos desde debajo de los escombros; otros, encima de ellos.

Es hora de preguntarnos si estábamos disfrutando lo suficiente la vida. Se nos dio otra oportunidad mexicanos. Sonrían.

Video sugerido:

EDT/TIV