LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- “Si uno lo piensa, son como esporas. La vida de otro mundo que intenta aferrarse a la mente humana. Da igual que se trate de tomos baratos o de primeras ediciones carísimas, cualquier narración eficaz actúa como un agente contagioso”. Esta reflexión –o advertencia– pertenece a un personaje de Providence, el cómic en formato de miniserie escrito por Alan Moore –traducción de Raúl Sastre– con dibujo de Jacen Burrows y color de Juan Rodríguez.

“Si uno lo piensa, son como esporas. La vida de otro mundo que intenta aferrarse a la mente humana. Da igual que se trate de tomos baratos o de primeras ediciones carísimas, cualquier narración eficaz actúa como un agente contagioso”. Esta reflexión –o advertencia– pertenece a un personaje de Providence, el cómic en formato de miniserie escrito por Alan Moore –traducción de Raúl Sastre– con dibujo de Jacen Burrows y color de Juan Rodríguez.

Publicado originalmente entre 2015 y 2017 –en España lo edita Panini desde 2016–, se trata de un fascinante y prolijo ensayo sobre la obra de H. P. Lovecraft. Sirve de compendio y actualización del corpus del escritor, pope de la tradición del terror estadounidense. Asimismo, se trasluce como una reivindicación del poder revolucionario –o antisistema– del relato escrito.

Siguiendo la tesis de Moore en su exégesis del cosmos lovecraftiano, los relatos surgen para impactar a la gente y alterar sus vidas. Son deyecciones de un horror interior latente que habita en nosotros y que solo tiene que despertar. Lo inexplicable es más poderoso que lo explicado. El mal, la otredad, lo fantasioso o lo incomprensible, como queramos llamarlo, lo llevamos dentro desde el principio de los tiempos. Estaba antes que nosotros. Somos los sueños de las ficciones.

De acuerdo con el portal cinemanía, existen escritores que son hermeneutas capaces de traducir este horror íntimo y evidenciarlo, dándole forma y espíritu a través de las palabras. Al materializarse como relato, se activa su poder mágico: contagiar a todos desvelando (a) lo que incuban. Interminables colas de gente bajo la lluvia, el frío o el viento, durante horas, en muchas ocasiones tras hacer cientos de kilómetros, anhelando ser contagiados. En la oscuridad, gritos, lloros, desmayos, risas, temblores, vómitos, histeria, ansiedad, espantadas, alguien sintiéndose poseído. En los cafés, en los párquines, en las casas, en las iglesias, personas lívidas arremolinadas murmurando o curiosas o entusiasmadas o indignadas o mudas. La pandemia se extiende.

Todo comienza con una persona escribiendo en la paz de su habitación. William Peter Blatty golpeó una tecla de su máquina de escribir IBM verde, luego otra. Letra a letra, palabra a palabra, frase a frase, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo; todas las noches hasta bien entrada la mañana, bebiendo café y fumando un paquete de Marlboro tras otro. Sin borradores, sin guion, sin trama definida: solo armado de fe. Unos nueve meses después nacía El exorcista.

Regan MacNeil, una inocente y dulce niña de 11 años, empieza a sufrir unos extraños síntomas que van transformándola en otro ser. Los médicos, perplejos, no saben qué padece. Su desesperada madre, Chris MacNeil, pedirá ayuda a la Iglesia católica para salvar a su pequeña de las garras de quien parece declararse como el mismísimo Satanás. Harper & Row –hoy HarperCollins– publicaría la novela en 1971 y se convertiría en un best-seller. Permanecería 57 semanas entre los libros más vendidos, 17 de ellas en la primera posición del ranking. A España llegaría de la mano de Plaza & Janés en septiembre de 1972; sería uno de los más vendidos durante esos años.

Don Diablo se ha escapado

La versión cinematográfica de El exorcista llegó a las pantallas estadounidenses el 26 de diciembre de 1973. La recesión, la crisis del petróleo y el escándalo Watergate mantenían caldeada a la sociedad; familiarizada con el averno tras los crímenes de la Familia Manson, La Guerra de Vietnam y el triunfo de la novela homónima, que vendería unos 13 millones de ejemplares solo en su país. El 1 de septiembre de 1975 la adaptación cinematográfica se estrenó en Madrid y el 27 de octubre, en Barcelona, previa reescritura de algunos diálogos por parte de la censura. Arrastraba consigo su estela de polémico acontecimiento cinematográfico, en un clima social aún más opresivo: terrorismo, huelgas, estancamiento económico, las últimas condenas a muerte del régimen y la decrepitud de Franco, enfrentado a su agonía final.

Piadosos, incrédulos y escépticos a este lado y al otro del charco podrían haber asegurado que Lucifer, de existir, andaba suelto por ahí. Un panorama idóneo para ver una película como esta y dejarse contagiar. El crítico de ABC Lorenzo López Sancho, en su reseña del 6 de septiembre del 75, Horror medieval actualizado, la recibió con estas palabras: “William Friedkin […] puso en la creación de El exorcista su especial capacidad técnica para la expresión de la truculencia, para la creación del horror físico”.

Lo innombrable se revela

El horror físico se manifiesta de dentro a fuera, se expresa como una infección erradicada siglos atrás que vuelve a brotar. Las supuraciones, fístulas y laceraciones del huésped perturban, hieden y manchan. Ningún alma se merece tal sufrimiento; ningún cuerpo semejante tortura física. Es una humillación para la víctima y para los testigos. Lo atávico que reside en nosotros bulle ante semejante exhibición de irracionalidad: el objetivo somos nosotros. Leyendo El exorcista se advierte desde la primera página y hasta la última el esfuerzo de Blatty por narrar asépticamente, siendo riguroso en todo lo que cuenta para dotar de verosimilitud hasta los más nimios detalles. A él le aterraba que su historia fuera tomada a broma.

Es un desasosegante drama detectivesco de vocación realista que en ningún momento pretende mostrarse estético, efectista o morboso. Blatty nunca quiso escribir nada tenebroso, todo contrario: quería resultar luminoso y, en efecto, lo es: estamos ante una novela sobre el hermanamiento de la fe y la ciencia, sobre la duda y el remordimiento, sobre el amor y el sacrificio.

Al contrario que Moore, mago erudito adorador del dios serpiente Glycon, Blatty era un creyente católico y aspiraba a que su libro tuviera una vocación apostólica –fue una excelente promoción de la Iglesia católica, como supo apreciar el papa Pablo VI, firme defensor de mantener encendida la llama del demonio como enemigo público número uno–. No estaba nada interesado en el folclore de la misteriosa región de Nueva Inglaterra que tanto inspiró a Lovecraft, oriundo de Providence –Rhode Island– y a muchos más narradores antes y después de él.

El neoyorquino ambientó la ficción en un escenario muy poco terrorífico: el plácido y señorial barrio de Georgetown, –Washington D. C.–. Sede de la elitista universidad del mismo nombre, perteneciente a la orden de los jesuitas, donde fue becado para estudiar lengua y literatura inglesa. Un lugar donde se respira sabiduría, en el que una persona creyente puede sentir la presencia de Dios. Si bien Blatty describe lugares reales y se basa escrupulosamente en hechos documentados, hay que reconocer su mérito a la hora de crear imágenes escalofriantes en todo lo concerniente a las fases de la posesión demoniaca.

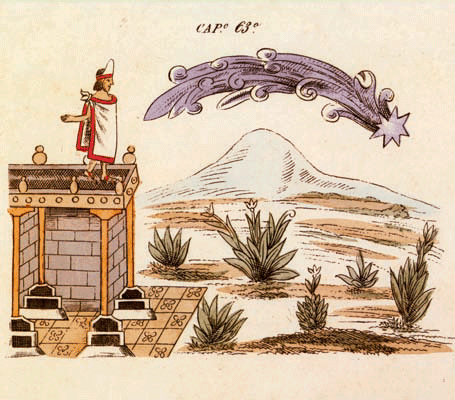

Por mucho que Blatty huyera del acervo de Providence, existe un eco lovecraftiano en El exorcista, donde una antigua deidad exterior se hace interior para estragar a una inocente, llevando la locura y la muerte a sus seres queridos. Él nos lo negaría tajantemente, pero recordemos que los relatos tienen sus propios planes para el mundo. Todos los que lo habitamos, escritores o no, estamos a su merced. Quién le iba a decir a Pazuzu, rey de los demonios del aire en la cultura mesopotámica, que se convertiría en la quintaesencia del mal en el siglo XX. Es una simpática estatuilla de bronce del primer milenio a.C. que se conserva en el Museo del Louvre –París–. En su dorso se advierte que es hijo del dios Hanbi, rey de todos los espíritus malignos. Utilizado como amuleto protector, representaba los temidos vientos del sur y del sureste, portadores de fiebres y calamidades.

Apuntes sobre el caso real

Blatty oyó hablar del exorcismo por primera vez en la clase de su profesor Eugene Gallager, en el tercer curso de la licenciatura, en 1949. El sacerdote le descubrió un caso de exorcismo acaecido recientemente que había salido a la luz, el de la posesión de Ronald Edwin Hunkeler, un niño de 14 años de Cottage City –Maryland–. William S. Bowdern, jefe exorcista de San Luis –Misuri–, expurgó al chico tras más de 20 rituales de exorcismo a lo largo de tres meses. No vamos a contar aquí la intrigante y sorprendente historia de Hunkeler, pero su compañera sentimental manifestó hace unos pocos años que él le dijo que no era creyente y jamás estuvo poseído; lo había inventado todo. Lo justificó como una travesura de adolescencia.

Blatty era conocido en la universidad por su talento para la escritura, por su sentido del humor y sus habituales bromas. A principios de los años 60 iniciaba en Hollywood su carrera como guionista de comedias para, entre otros, Blake Edwards. No se había olvidado de Hunkeler; el caso vivía radicado en su interior. A finales de la década escribió cartas a Gallager para que compartiera con él lo que sabía del caso. Deseaba estudiarlo a fondo para convertirlo en un futuro libro. Gallager estaba muy ocupado, era reacio a compartir información delicada y no se tomó en serio a Blatty, el payasete oficial del campus. Este estudiaría todo lo referente a exorcismos en la Biblioteca del Congreso, documentándose sobre los síntomas físicos, los fenómenos que acontecían y todas las implicaciones médicas, psicológicas y religiosas.

Semilla de maldad

Blatty vendió los derechos de la novela a Warner Bros. y se reservó las funciones de productor y guionista de la futura producción. Uno de los directores de moda en esa época, William Friedkin, sería el encargado de llevar la historia de Blatty más lejos de lo que nadie imaginaba. Las jugosas y polémicas anécdotas del rodaje, los inquietantes incidentes y casualidades que rodearon la producción y las curiosidades sobre los innovadores efectos especiales empleados son de dominio público, no han dejado de contarse con más o menos exactitud y proseguirán relatándose, porque El exorcista está inoculada en nuestra cultura y forma parte del imaginario colectivo. O, mejor dicho, ya vive en nosotros como una vacuna más alimentando nuestras pesadillas.

El filme se convertiría en un flagrante triunfo que ayudó a revitalizar la taquilla –que empezaba a salir de una crisis cuyo origen se remontaba a la llegada de la televisión a los hogares– y pese a triplicar su presupuesto inicial –de unos 4 millones de dólares a más de 12– por el ansia de perfección de su director, no solo acabaría siendo una de las películas más rentables de la historia del cine, sino también un fenómeno sociológico que daría la vuelta al mundo. La academia recompensó el hito con 10 nominaciones a los Oscar. Obtendría un par: al mejor sonido y al mejor guion adaptado para Blatty, cuya carrera como escritor de comedias acabó abruptamente.

¿Cómo consiguió una película de curas contagiar de miedo a todo tipo de público? Equiparaba al conocido entre los ángeles como Luzbel a una afección que podía gestar cualquiera. La idea no era nueva: en la antigüedad, la enfermedad se consideraba un castigo de los dioses, el escurridizo demonio interior que se infiltraba bajo la piel y al que había que expulsar. En EE. UU. se dispararon las denuncias de casos de posesión diabólica a raíz del estreno. La nación vivió su particular Edad Media.

Nadie, independientemente de sus creencias, había presenciado con un nivel de realismo inédito acontecimientos y actos concernientes a un territorio casi mitológico o supersticioso. Apelan a los miedos que compartimos: miedo a que algo desconocido nos afecte; al sufrimiento de los más pequeños; a las incómodas, dolorosas y agoreras pruebas médicas; a la impotencia por no poder ayudar a quien sufre; a la locura, que nos hace sentir rechazados e incomprendidos; a temores menos tangibles y más lovecraftianos como el miedo a la existencia del mal absoluto, que para cada persona tiene un significado concreto.

Todos guardamos nuestros miedos privados, secretos, pero estos otros son universales y también están en nuestro interior. Agazapados, esperan cernirse sobre nuestra razón. Lancemos un conjuro para extirpar al demonio que vive dentro de esta película. Veamos qué dice y cómo piensa, averigüemos qué trucos usa para espantarnos. Exorcicemos El exorcista rezando cinco oraciones.

Oración I: el director

William Friedkin se crió en las calles de la peligrosa Chicago y nunca recibiría una beca para estudiar. No le hizo falta: autodidacta, curtido en la televisión y en el documental, despuntó en 1971 con su cuarto largometraje, el visceral thriller policíaco French Connection. Contra el imperio de la droga, ganador de 5 Oscar –uno para él, arrebatándoselo al Stanley Kubrick de La naranja mecánica–, que marcaría el camino a seguir para cualquier película del género que se preciara.

Friedkin era un narrador intuitivo, con muy buen ojo para constatar las ambigüedades de la naturaleza humana enfrentada a los constructos sociales –como bien ilustra Desbocado (1987)–. Poseía un excelente pulso transmitiendo intensidad, sabía cómo crear atmósferas y en su afán de inmediatez, herencia del medio televisivo, fue depurando sus maneras. Era un director de cine de acción, en el más amplio sentido de la palabra: la expone de forma clara y directa; dibuja a los personajes con exactitud; reduce los diálogos al mínimo; elimina todo lo superfluo; jamás cae en subrayados ni sentimentalismos; se arriesga con set pieces que son referencia de coreografías impecables y fisicidad capaz de traspasar la pantalla.

Solo hay que echar un vistazo a las persecuciones de coches de French Connection. Contra el imperio de la droga y Vivir y morir en Los Ángeles (1985), a la secuencia del cruce del puente colgante en Carga maldita (1977) –la película favorita de Stephen King– o a las peleas a cuchillo de The Hunted (La presa), de 2003. Añadimos al altar la secuencia del exorcismo de nuestra película, que se mantiene como una prueba ejemplar de la magia de Friedkin para agobiarnos.

El principio que lo guiaba a la hora de abordar su trabajo era muy simple: ser fiel a la realidad; hacer las cosas creíbles para generar la mayor impresión en el espectador. Justo lo que Blatty, que había visto French Connection. Contra el imperio de la droga, buscaba. Durante el tour de promoción de dicho taquillazo, el director recibió un paquete con el nombre del escritor y guionista en el remite. Era la novela de El exorcista, que leyó de una sentada –y que Kubrick, entre otros, previamente había rechazado–.

«Se apeó del taxi un hombre alto, ya entrado en años. Vestía impermeable y sombrero negro y llevaba en la mano una desvencijada maleta. Pagó al conductor, volvióse y permaneció inmóvil, con la mirada fija en la casa […] el hombre de edad seguía parado bajo la luz de la lámpara de la calle, en medio de la neblina, como un melancólico viajero congelado en el tiempo». Nos suena, ¿verdad? Es un fragmento de un párrafo de la página 302 de la octava edición –octubre de 1974– de El exorcista, con traducción de Raquel Albornoz. La imagen que se nos viene inmediatamente a la cabeza es una de las más paradigmáticas de la película y de la historia del cine.

No tuvo que inventarse nada nuestro estimado cineasta: la arteriografía a la que es sometida la niña poseída, su cabeza dando media vuelta, la masturbación con el crucifijo o el vómito verde, por poner solo unos ejemplos, están en la novela. Le había tocado la lotería, el material que tenía entre las manos era de primera, “solo” tenía que hacerlo posible y verosímil en una época en la que no existían los efectos visuales digitales. Él estaba en su mejor momento creativo: acababa de ganar un Oscar, rebosaba ego y, qué demonios, alguien tenía que bajarle los humos a Francis Ford Coppola, el rey de mambo tras el éxito de El padrino (1972). Contaría con el maquillador que había ayudado a Marlon Brando a convertirse en Vito Corleone, el genial Dick Smith, junto a un equipo de técnico-artístico de primera división.

Oración II: la fotografía

Norte de Irak. Amanece. La bola domina el cielo. Suena un canto árabe. La imagen en blanco y negro va prendiéndose de color. El sol se enciende de naranja y el cielo se cubre de rojo. El infierno se cierne sobre la tierra. Esta no es una de esas viejas cintas de terror con murciélagos colgados de cables, tampoco una que se distinga por una imagen superpanorámica con una pulida luz de estudio. Después de French Connection. Contra el imperio de la droga, Friedkin repitió con el que sería uno de los directores de fotografía que contribuyó a la renovación de los estándares visuales del Hollywood a partir años 70, Owen Roizman.

De nuevo buscaban un estilo visual veraz, no tan crudo como en su película anterior, agregando los oportunos efectos dramáticos que requería la historia en el último tramo: volviendo a la famosa secuencia del exorcista llegando en taxi a la casa okupada por el ángel caído, fijémonos en ese espectral haz de luz que proviene de la ventana de la habitación del piso de arriba donde Regan yace y que señala al religioso, la némesis. Se basaron en la serie de cuadros El imperio de las luces, pintados por René Magritte entre 1949 y 1964.

La famosa serie de cuadros sirvió de inspiración para la fotografía de una escena concreta.La famosa serie de cuadros sirvió de inspiración para la fotografía de una escena concreta.René Magritte

El empleo de lentes esféricas –las favoritas de Friedkin, caracterizadas por su fidelidad a la realidad–; el uso de la cámara en mano –incluyendo un curioso artilugio construido para reproducir movimientos fluidos en unas escaleras, unos años antes de la implantación del sistema Steadycam–; la prioridad de rodar en localizaciones reales siempre que se pudiera; el aprovechamiento de las fuentes de luz disponibles usando lo indispensable la iluminación artificial, etc., dotaría a El exorcista de esa frescura que conserva. Menos en un plano.

Interior, noche, habitación. Dos curas llevan a cabo la ceremonia del exorcismo. Magullados y perturbados, encogidos contra la pared y a los pies de la cama de la posesa, contemplan cómo una luz de ultratumba baña el cuarto. La víctima adopta una grotesca postura en la cama, de fósil pompeyano resucitando, recortada por unos potentes contraluces de origen extraterrenal. En una exhibición de poder sobrenatural, una efigie de Pazuzu de varios metros surge, sonriente y erecta. La puesta en escena es demasiado teatral y rompe con la concisión demostrada hasta ese instante. Se justificaría si los dos eclesiásticos están sufriendo una especie de alucinación telepática inducida por el maligno; resultaría más forzado si fuera una aparición corpórea. Sorprende que Friedkin mantuviera en la copia final este plano. Quiénes somos nosotros para juzgar. Acojámonos a la práctica del perdón, fundamento superior del cristianismo.

Oración III: el montaje

Hablando de planos: nos estamos ocupando de la película original de El exorcista, la de 1973, que celebra su quincuagésimo cumpleaños. La del 2000, apellidada El montaje del director –más bien el montaje del guionista y productor–, es diferente. Contiene una serie de añadidos y remezclas que no aportan mucho. Explicar su génesis requeriría desviarse demasiado; hay que ir al grano, como haría Friedkin. Se jactaba de tener la película que le tocara rodar en la cabeza desde el primer plano hasta el último, pasaba por delante de sus ojos con la cadencia exacta, como si su cerebro fuera una moviola.

Sabía qué emociones quería conseguir en la sala de edición para imprimir ese ritmo denso y áspero, impaciente en las secuencias de acción, de El exorcista y de otros de sus mejores trabajos, donde no sobra ni falta nada. Para la labor manual llamó a Evan Lottman y a Norman Gay –que ya colaboró en French Connection. Contra el imperio de la droga, ganadora del Oscar en esta categoría–. Se dedicaron a dar orden y concierto a los miles de metros de película impresionada después de más de 200 extenuantes días de rodaje en el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. Ambos serían nominados.

Oración IV: la banda sonora

En este apartado es donde una peli de miedo se juega sus cartas. Friedkin tenía buen oído y sensibilidad para la música –en su madurez se granjeó cierto prestigio como director escénico de ópera. Debutó en 1998 en el teatro Comunale (Florencia) con la ópera de Alban Berg Wozzeck, bajo la dirección musical de Zubin Mehta, uno de los directores de orquesta más reconocidos del mundo–. Devoto de Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960), ofreció escribir la música a Bernard Herrmann, el compositor de referencia del maestro, que se tomó a risa el proyecto. Llamó a otra de las mejores batutas de la industria, Lalo Schifrin, creador de partituras tan coloridas como la de Bullit (Peter Yates, 1968). Friedkin lo despidió sin ni siquiera permitirle terminar de grabar la música que había escrito. Probablemente le helara la sangre que aquello sonara a película de terror.

Como cualquier melómano de 1973, Friedkin andaba escuchando el álbum de debut de un chaval inglés de apenas 20 años llamado Mike Oldfield. Tubular Bells era uno de los discos más vendidos y estaba dando mucho que hablar. Dividido en dos pistas –tituladas escuetamente parte uno y dos–, propone un melódico viaje por exóticos paisajes sonoros. El director usó algunos segundos del primer bloque compositivo, los que identifica todo el mundo y que han quedado inevitablemente vinculados a la película, en una aparente secuencia de transición.

La protagonista, Chris MacNeil, pasea de regreso a su casa bajo un apacible atardecer otoñal. Conforme se va a acercando, suenan las notas. Se cruza con un grupo de niños corriendo que parecen disfrazados para la fiesta de Halloween. Cris mira al lado contrario de la calle, en sentido opuesto caminan dos monjas charlando, cuyos hábitos son sacudidos por el viento –recordemos que Pazuzu se manifiesta a través de este fenómeno, presente en momentos estratégicos de la película–. La música tiene esa cualidad infantil y a la vez inquietante. Una nana para asustar niños en vez de arrullarlos, que nos previene de lo que va a suceder en esa casa.

El fragmento musical, que funciona como motivo recurrente, se uniría a otros preexistentes de compositores tan reputados como Krzysztof Penderecki –de quien se incluye un segmento de su ópera Los demonios de Loudun, basada en la novela histórica de Aldous Huxley, mencionada en la novela de Blatty–. Por su parte, los efectos sonoros tienen entidad propia, llevan la capacidad expresiva del sonido a una nueva dimensión. Hacían sonar lo que nunca antes se había escuchado, empezando por la voz cavernosa y enfisematosa de Pazuzu –la venerable Mercedes McCambridge– que se clava con saña en la corteza auditiva.

Con su selección musical y la audaz mezcla de distintos estratos sonoros llenos de matices, la banda sonora es un ejercicio de vanguardismo que podría emparentarse con los atmosféricos experimentos de rock progresivo de la época. Solo en 1973 se publicaron los rompedores álbumes Larks’ Tongues in Aspic, de King Crimson; el celebérrimo The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd; o Tales from Topographic Oceans, de Yes. Chris Newman y Robert Knudson, cabezas visibles del departamento de sonido, serían recompensados con el Oscar.

Oración V: el reparto

El homo friedkins suele ser esquivo, obsesivo, en perpetua lucha con sus demonios interiores. Un buen ejemplo es el del oficial de policía novato Steve Burns –Al Pacino–, protagonista de A la caza (1980), que sufre una profunda crisis de identidad al infiltrarse en los ambientes BDSM gay de Nueva York. El espécimen final, el más evolucionado, abraza jocoso su –vil– yo interior. Joe Cooper –Matthew McConaughey– es el policía y asesino a sueldo a la usanza de los retorcidos agentes de la ley de la literatura de Jim Thompson, salido de la mente del dramaturgo y actor Tracy Letts, en ese epítome del friedkinismo que es Killer Joe (2011).

Nuestro bienamado director no fue un santo con los actores: especialista en facilitarles espacios inseguros, forzaba situaciones de tensión para captar reacciones puras. Alérgico a los psicologismos, detestaba dar excesivas explicaciones, ensayar o hacer demasiadas tomas –con el tiempo le bastaría con una–. Lo resultados solían estar a la altura, eso sí –por ahí circulan algunos testimonios a propósito de sus poco ortodoxos métodos en El exorcista–.

A Friedkin le interesaba la experiencia tangible. Siempre que podía se rodeaba de profesionales expertos en el tema a tratar que solían trabajar como consultores –otro veterano de Chicago proveniente de la televisión abonado al mismo método es Michael Mann–, a los que adjudicaba pequeños roles. Entre los asesores técnicos de El exorcista hay dos jesuitas acreditados con papel: el reverendo William O’Malley, S. J. y el reverendo Thomas Bermingham, S. J., que fue profesor de secundaria de Blatty, años más tarde lo ayudaría durante el largo proceso de documentación para la novela.

En el perfil del homo friedkins encajan a la perfección el padre Karras –Jason Miller, nominado al Oscar al mejor actor secundario– y el padre Merrin –Max von Sydow–. Merrin asume que su destino es batirse con Pazuzu, que busca resarcimiento tras un enfrentamiento anterior del que no alcanzamos a vislumbrar gran cosa. Karras sufre una crisis de fe y se siente indigno de la gracia de Dios por sus remordimientos: considera que ha abandonado a su anciana madre en la soledad y la pobreza, además, se insinúa que mantiene una relación amorosa con otro cura –un poco más explicitada en el libro que en la adaptación–.

En posteriores títulos el director no hará ningún esfuerzo por hacer simpático su arquetipo, todo lo contrario; pero en El exorcista extrae la luz de su interior: tal y como manda la novela, ambos clérigos se sacrifican en un acto de amor por salvar la vida de Regan –Linda Blair en su debut como actriz a los 13 años, 14 cuando se estrenó la película, nominada al Oscar a la mejor actriz secundaria–. Se ha ganado el cielo por esta admirable interpretación compartida con Mercedes McCambridge que aúpa a sendas divas a dos olimpos del cine de terror, respectivamente: el de las scream queens y el de los monstruos.

Chris MacNeil –Ellen Burstyn, nominada al Óscar a la mejor actriz protagonista– es la atribulada madre de la criatura, una altiva estrella de cine sin creencias religiosas, confrontada con el misterio de la fe. Tras presenciar lo inconcebible, en el fondo de su mirada se posa el gran dilema que plantean tanto la novela como la película, con todo lo que implica: ¿lo que he presenciado es la ratificación de la existencia del mal y, por consiguiente, la del bien? La respuesta se encuentra en nuestro interior, de donde surge todo lo bueno. Y todo lo malo.

El miedo sigue ahí

El poder de El exorcista aguanta intacto. Preserva algo indefinible que revuelve el ánimo. Una energía particular e inasible que impregna cada fotograma. Su naturaleza, forma y fin se nos escapa. No se confunde con la historia que cuenta ni con las sobadas leyendas a su alrededor ni con los hallazgos que posee. Podría ser trascendental, lo más seguro es que no. Dejémoslo en que esconde un tipo de magia.

E. es una amiga mía, atea, que se niega a ver El exorcista. Dice que le da pavor. Le han llegado detalles de la trama, incluso sabe el final, pero evita toparse con sus imágenes. Le pregunté qué había tras esa obcecación. Nunca se había cuestionado el motivo, pese a que en su interior sabía la respuesta. Me confesó que cuando era muy niña, la religión le infundía terror. Un familiar muy beato le transmitió que, al no estar bautizada, vivía condenada, sin la protección de Dios. Ella pensaba que era una mala persona y que Satán la tomaría cuando le placiera. Una película mágica.

(Publicado originalmente entre 2015 y 2017 –en España lo edita Panini desde 2016–, se trata de un fascinante y prolijo ensayo sobre la obra de H. P. Lovecraft. Sirve de compendio y actualización del corpus del escritor, pope de la tradición del terror estadounidense. Asimismo, se trasluce como una reivindicación del poder revolucionario –o antisistema– del relato escrito)

AM.MX/fm