Por: David Sánchez Celin

“¿Por qué no hice nada para que ella viviera? ¿Por qué no me detuve?, no puedo dormir. No hay paz en mí, no hay vida desde aquel disparo”, solloza un hombre a quien le pesa más sus penas que los años.

Ella, una joven por quien no pasa los años, se cuestiona: “¿Por qué me mató? ¿Qué daño le hice? ¿Por qué tanta maldad en sus actos? No puedo descansar en paz, no hay una cruz en mi tumba. No hay esperanza en mi madre quien le llora a una fotografía”.

Aunque nunca se conocieron, sus vidas se cruzaron con un disparo. Una bala, de esas que desgarran el alma y fragmentan la voluntad, los unió. Más allá de los años, una fecha en específico los enlazó en la vida y la muerte.

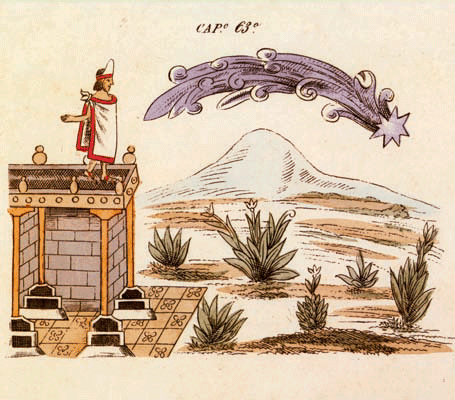

Una plaza de sangre fue la tumba simbólica para ella; esa plaza que se llenó de panfletos de “¡Jóvenes unidos!”, zapatos sin su par o sin sus dueños. Libros que inspiraron al despertar y sueños rotos, esperanzas desquebrajadas.

Puede parecer los testimonios de la víctima y su verdugo, mas ambos fueron víctimas de las circunstancias, del infierno y las sombras. ¡Por fin decidieron alzar sus voces, que por un momento quedaron en silencio!

Ella habla:

Él, cuyo no sé su nombre ni importa, me llevó al infierno. Me desgarró el alma y profanó mi cuerpo. Aunque nunca me tocó su piel, sí sentí el impacto de una furia desbordada.

No fui violada como muchas otras jóvenes que estaban en el movimiento estudiantil. Mucho menos recibí patadas, insultos o bofetadas, no. Yo tuve un destino aun peor: Sin poder moverme, vi como mi novio agonizaba a lado mío, como su sangre se unía a la de otros caídos. Moriste pensando que yo estaba bien, pues trataste de cubrirme con tu cuerpo. ¡Qué valiente fuiste!

Tumbada en esa plaza de sangre, sin poder ni siquiera ponerme a salvo, escuché la súplica de mi mejor amiga para que la dejaran vivir. ¡Bam! ¡Bam! ¡Bam! y una lágrima saliendo de su ojo derecho fue lo último que recuerdo de ella. Perdóname, querida amiga, no pude levantarme, me dolía el hueco que dejó esa bala que creímos que eran de juguetes, pero que trajo mi muerte y la tuya, y la de muchos jóvenes.

Perdóname por arrastrarte a tu muerte, sabía que no querías estar ahí. Que tenías miedo que algo pasará. Yo sólo dije “cálmate, ya te pareces a mi madre”. Y cuando escuchaste el primer disparo, intentaste correr, pero más fuerte te sujeté. “Son balas de salva, son de juguete”, traté de consolarte. ¡Qué boba fui al pensar que saldríamos de ahí vivas!

Me desangraba. Aunque gritaba, o al menos eso yo pienso que hacía, nadie escuchaba mis súplicas. Los jóvenes corrían de un lado a otro, buscaban ponerse a salvo, huían de su propia muerte. Algunos sí lo lograron, se escondieron en casas, zaguanes, debajo de autos. Yo no fui tan afortunada.

Observé a un compañero de la universidad. Creo que íbamos juntos en Historia Clásica. Sí, íbamos en ésa porque me prestó sus apuntes ya que días después tendríamos nuestro primer parcial. Vi en él una expresión de terror ante la proximidad de la muerte, de su propia muerte a manos de sujetos desalmados.

No pude hacer nada por ellos. Murieron por órdenes de un cobarde. ¿Cómo puede dormir tranquilo con la consciencia ensangrentada? Le importó más unos estúpidos Juegos Olímpicos. Según él, buscaba salvar la patria y no caer en la anarquía que unos jóvenes representaban.

¿Y aquel que marcó mi punto de partida me habrá elegido porque le recordé a alguien? ¿A caso no tiene hermanas, madre, hijas o esposa? ¿Fue el azar? ¿Mi Dios me abandonó porque yo lo negué?

Esa mañana tuve una pelea con mi madre. Ella no quería que me uniera al movimiento. “Hija, te van a matar”, me dijo. Muy tarde comprendí que las madres siempre tienen razón.

Salí de mi casa con la única arma disponible… una pancarta: “Libertad a todos los presos políticos… Se puede aprisionar al hombre, no a las ideas”. Nada más. No regresé a casa, no volví a ver a mis viejos, no volví a la Universidad. Y pensar que tenías muchos sueños, muchas metas por cumplir.

Quiero pensar que fuimos valientes, ya que no retrocedimos a pesar de que vimos a cientos de granaderos, hombres con armas que sí matan. Tanques, escudos, cascos. Un helicóptero sobrevolaba la marcha, muy tarde supe qué hacía dando vueltas a la plaza, muy tarde para regresar a casa.

No supe si mis padres me buscaron, supongo que sí. Sabían que estaría frente al Edificio Chihuahua, ahí donde muchos de los líderes del movimiento encontraron su muerte. Mientras mi sangre fluía, abandonaba mi cuerpo y enjuagaba las piedras de aquella plaza, veía como señores buscaban a sus progenitores, mientras madres lloraban, vociferaban. Se convirtieron en verdaderas lloronas: “¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?”.

Ese 2 de octubre, un día que no debe olvidarse, yo morí. Un disparo en el estómago me arrebató la vida. Tenía 19 años, ¡no le hice mal a nadie! Sólo queríamos un mejor futuro, para nosotros, para nuestros hijos, para el hijo que me asesinó.

Él, un hombre que busca alivio a sus penas, solloza:

No pude hacer nada, fueron sus órdenes. Para eso fui entrenado, ¿no? No estoy excusándome, yo también fui víctima del sistema. ¿Me’ntienden?

“¿Por qué no hice nada?”, suelo gritar en mis sueños. No he tenido una sola noche tranquila. He resistido tanto sufrimiento, que incluso mi esposa me abandonó. Dijo que no podía estar con un cobarde, con un trastornado. No le culpo, yo también huiría.

Durante mucho tiempo estuve convencido de que en las penumbras podía liberarme, o evadir momentáneamente a la culpa, a esos lamentos que me acechaban: “Ayudeme”, “¡Mamá!”.

Las sombras me provocaban desconfianza. Mi miedo se acrecentaba entre las luces y el tiempo. No podía ver a los ojos a mi esposa, no me sentía seguro con mi hijo. Todo me recordaba a esos jóvenes, apilados uno a uno en aquella plaza roja.

Pensándolo bien, mi gran temor, el más profundo, era el encuentro diario e irremediable conmigo mismo. No me veía a mí, sino la expresión de súplica de esa joven. Tenía que entrecerrar los ojos para regresar a la realidad, ¿o quizás era para ocultarme de la verdad?

Yo no fui como los desgraciados que custodiaban en el Palacio Negro, aquellos sí violaban a los presos, les deban de garrotazos. Se burlan de los del movimiento, los llamaban guerrilleros, terroristas. Los golpeaban hasta casi matarlos, si llorabas les iba peor.

No, yo no era así. Incluso llegué a concordar con las ideas que ellos manifestaban. Aprendí mucho de las veces que llegué estar comisionado de infiltrado en las juntas informativas que hacían con los jefes del movimiento.

Yo era un simple policía del Departamento del Distrito Federal que recibió una orden: “Al ver las bengalas, ¡disparen!”. Fue una indicación que quizás debí ignorar. ¿Pero cuando estás entrenado para obedecer, cómo puedes ignorar una orden? Ese día fue más importante mi deber y la obediencia ciega que le tenía a un cobarde que se escudó detrás de un escritorio y que solo recibía informes maquillados. No veía la realidad.

Se supone que éramos quienes nosotros quienes debimos de defenderlos, en cambio fuimos los verdugos de esos jóvenes, algunos todavía eran niños que jugaban a ser grandes. Aunque pensándolo bien, no hay nada de diferente con los policías de ahora, pues los ciudadanos no saben si temerles a los delincuentes o los que se dicen ser la autoridad.

Para muchos jóvenes, la Plaza de las Tres Culturas fue su tumba. Ahí yacen sus historias, sin voz que los defienda. Ahí sucedieron hechos cruentos que nunca serán lo suficientemente contados, pues en aquella época había una atmósfera de desinformación brutal en torno al movimiento estudiantil.

Los medios de comunicación, al ser aliados del gobierno diazordacista, nunca revelaron la verdad. Para ellos, la mañana del 3 de octubre fue un día soleado. Aunque eso no es novedad, pues aún en día siguen siendo limpiabotas de los que están en el poder. ¡Se ha derramado tanta sangre por la ambición política!

En ocasiones me pregunto, ¿cómo podrán dormir todos aquellos que derramaron sangre joven? ¡Yo ni cerrar los ojos puedo! Cómo pueden sonreír. Cómo muchos de los altos mandos que participaron en aquella masacre pudieron aceptar ser premiados con otros puestos de mayor rango. ¡Nunca fueron condenados por su responsabilidad en los hechos, nunca!

Se excusaron, al igual que hago yo, en la idea de que el presidente tomó la dura, pero única decisión: la represión a la rebeldía que amenazaba la estabilidad del país. Pero, ¿cómo unos jóvenes con pancartas iban a destruir una nación que en ese momento gozaba de bonanza? ¿Cómo podían decir que eran antipatriotas si en su andar entonaban el Himno Nacional? No lo sé.

Tengo que reconocer que el movimiento estudiantil de 1968 dejó un legado importante, y no solo por la consternación de hallarse sacudidos en medio de una ráfaga de balas, sino que dio pie a una serie de protestas, de oposición y resistencias que antes eran poco probables.

¿Por qué digo todo esto? Porque ya basta de mantenerse en silencio, de respetar al pie de la letra las órdenes. Denuncio, grito y me libero: El gobierno diazordacista fue represor, autoritario y asesino. Su mandato acabó la vida de cientos de jóvenes, unos si fueron entregados a sus familias, pero la gran mayoría fueron enterrados en fosas común, cremados en Campo Marte. Fueron llevados al olvidado.

Y no digo todo eso porque quiera su perdón, su indulgencia. ¡No! Solo busco que me comprendan. Nunca fui malo, no estaba en contra de nadie. Es más, los llegué a comprender. Buscaban algo mejor para ustedes, para mi hijo. Lo siento mucho, muy tarde comprendí eso.

Lo siento tanto, joven desconocida. Perdóname por ser un cobarde y no ser tan desobediente como tú. Discúlpame, sé que me viste cuando ya por la noche comencé a arrastrar a tus compañeros. No hice nada, pese a que sí escuché tu llanto. Decías que querías regresar a casa. Yo también quería eso.

Lo lamento, no supe reaccionar y seguí haciendo lo que mejor sabía: Obedecer órdenes. Me abría paso entre los cadáveres. Barrí decenas de zapatos, recolecté cientos de cartuchos percudidos. Pero tú, seguías ahí. Implorando que tu cuerpo fuero entregado a tu madre, quien aún llora a una foto porque nunca supo donde fuiste enterrada.

Vi a varios padres que desesperados buscaban a sus hijos. Muchos de esos jóvenes lograron correr, huir de esa pesadilla. Otros más contaron con la fortuna de que les abrieran las puertas. Muchos más cayeron al primer disparo. Unos más fueron masacrados a golpes, a macanazo limpio. Garrotazos a diestra y siniestra.

Si no hubo piedad para esos jóvenes, como creen que los malditos militares iban a tener compasión de los padres y les iban a entregar sus cuerpos. ¡No! Amontonaban los cadáveres y los echaban a camiones, como si fueran bultos de basura. Los desaparecieron. Esos difuntitos nadie los volvería a ver ni siquiera para dejarles unas flores en su cumpleaños.

Hijo, discúlpame por no ser valiente ni el último minuto de mi vida. No fue el mejor padre, mucho menos el mejor ejemplo a seguir.

¡Santa María de Guadalupe, perdóname! Esa tarde fui una bestia. Pero ya pagué mi condena, todo ese sufrimiento vivido, todas las pesadillas, los recuerdos tormentosos. Por favor, ayúdame a descansar. ¡Dios es testigo de mi arrepentimiento! Dios, no permitas que me pudra en el Infierno, como dijo esa señora que sorprendida veía la crueldad de nuestros actos y que en un impulso no medido gritó: “Cuando la muerte los llame, espero se pudran en el infierno”. No quiero eso.

Sin embargo, mientras busco el valor para disparar esta maldita arma, como lo hice aquel 2 de octubre, vuelvo a contemplar la sangre, los cuerpos caídos y la carne destrozada. Rostros vienen y van, regresan los sollozos y alaridos, quejidos y llantos. Cómo podré dispararme si nunca tuve el valor para regresar al lugar de los hechos, a aquella plaza de sangre. Aquel lugar donde le arrebaté la vida a esa joven, de quien nunca supe su nombre y que nunca me importó saberlo, pues como ella cientos de jóvenes no contaron ni contarán con una cruz y su nombre.

Tú al ver caer a tu novio perdiste las esperanzas, de seguro pensaste: “Ya nos chingamos”, pero aun así tuviste el valor para gritarme lo que era un COBARDE. Sí, tus últimos segundos de vida fueron para mí, como lo son los míos para ti, joven desconocida.

Al igual que aquella tarde del 2 de octubre de 1968, el silencio fue ensordecedor. El ambiente se aligeró. Se escuchó una detonación. ¡Bam!. Un disparo dio fin a la vida de él, tal como pasó con esa joven. Nadie se conmovió por ese sujeto, quien yace en el suelo. Su cuerpo también será enterrado en tierra de nadie. También será olvidado. ¡Qué triste forma de morir!